こんにちは。

またまた更新が3日ほど止まってしまいました。

申し訳ございません。

いいともが終ったり、消費税が上がったり、

少々虚無感に襲われる今日この頃でございます。

さて今回紹介する生物はこちらです。

写真ではピンとこないかもしれませんが、

名前は皆さん誰もが知っていると思います。

その名は「アホウドリ」。

皆さんのイメージと全然違うと思います。

全然「アホ」じゃないやん‼ って(笑)

北太平洋に生息し、夏季はベーリング海、アリューシャン湾周辺に暮らし、

冬季になると繁殖のため日本近海まで南下してきて伊豆諸島の鳥島などに暮らしています。

鳥島(伊豆諸島)

全長は84~100cmと鳥類は大型の部類に入り、

特に上記の写真でも分かる様に翼開長が190~240cmと、鳥類の中では最大級の大きさです。

英語ではalbatrus(アルバトロス)と言われており、ゴルフでもこの名前は使われています。

なぜ日本ではアホウドリと呼ばれるのか?

一説には空では大きな翼を広げ豪快な滑空がカッコいいですが、

陸上ではのろまで、後ろに回ればすぐ捕獲できることから付けられたそうです。

しかし比較的捕獲し易いということから、

アホウドリたちに悲劇が起きました。

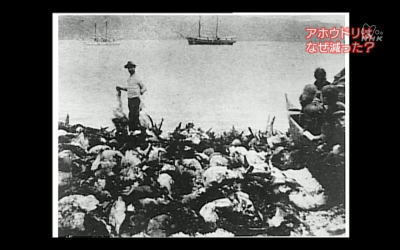

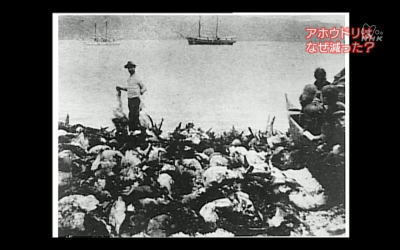

乱獲されたアホウドリ

明治~昭和初めにかけて、アホウドリの乱獲で毎年数十~数百羽が捕獲され、

その結果、僅か50年間で一時、絶滅したと思われました。

その後、鳥島で再発見されたものの、

成鳥の数は僅か62羽しかいなかったそうです。

また乱獲と共に火山噴火という自然災 害も重なり、アホウドリたちの生息地である鳥島までもが壊滅的な被害を受け、

アホウドリたちが巣を作るのに必要な草もないという酷い状況でした。

そこからアホウドリの数を一刻も早く増加させる為、様々な政策が行われました。

まず、1981~1982年にかけて生息地の植生を回復させる為、

環境庁(現環境省)と東京都が共同で島内のススキをコロニー(※)に移植させました。

そのことで卵~巣立ちまでの生存率が移植前に比べ増加(44%⇒67%)し、

巣立った雛数も増加(20羽⇒51羽)させることに成功しました。

ススキを植えたことで急斜面、火山灰が剥きだしであるが故、巣が弱くなってしまう事を防ぎ、

巣が壊れるリスクが低くなったことが要因と言えます。

また、ススキがあることで他のアホウドリたちが見えなくなり縄張り意識が弱まり、そのことで子育てに集中できたのも要因の1つだと考えられます。

しかし、再び悲劇が起きてしまったのです。

それは1987年の秋、

火山噴火によって島に積もった火山灰が雨などによって水分を含み、

自分の重みによって地滑りを起こし、土石流となって海岸まで流れ下ったのです。

その後も雨の度に小さな泥流が起き、コロニーに流れ込んだのです。

その結果、

卵は流され、雛が土砂に埋まる事故が頻発してしまったのです。

このことでススキの植えたコロニーの不安定さが露呈され、それと共に繁殖率は伸びなくなってしまいました。

砂防工事や芝の植栽など、あらゆることを試みて地道な努力を続けたものの、

好転はせず、結局環境は不安定のままでした。

鳥島のコロニーだけではアホウドリの危機的状況は変わらないと悟った研究者たちは、

新コロニーを設立する方法を考えました。

しかし、アホウドリは産まれた場所で繁殖を行うのが一般的で新しい場所に移動させ繁殖させることは至難の技でした。

そこで、1992年、アホウドリ研究者である長谷川博氏率いる研究チームがある斬新な方法を開始しました。

それは「デコイ作戦」です。

デコイ

デコイとはアホウドリのマネキンのことです。

デコイを沢山設置し、アホウドリの鳴声の音声を流すことであたかもアホウドリの集団繁殖地がある様にし、

アホウドリを呼び寄せようというものです。

この作戦は繁殖開始前の若鳥をターゲットにしました。

若鳥は4~5歳で初めて鳥島に戻ってくると1~2シーズンは繁殖場所探し、相手探しを行います。

そして良い場所と相手が見つかると翌シーズンからその場所で繁殖するのです。

アホウドリは集団で繁殖する習性があるので、こういった個体がデコイの周りに複数着地することによって、

新たなコロニーができてそこで繁殖を始めると予想できるのです。

1992年からこの作戦を開始し1995年には様々なポーズのデコイを作成したり、

求愛の鳴声を録音したものをデコイ内に入れるなどの工夫も施しました。

繁殖はなかったものの徐々に求愛する若鳥夫妻が増加していき、

そして1997年、

デコイ作戦を開始してから5年目にして繁殖及び巣立ちが初めて成功したのです‼

その後そこには新コロニーが設立され、そこから急激に生息数が回復していきました。

アホウドリは現在も環境省で絶滅危惧種Ⅱ類に、文化庁からは特別天然記念物に指定されています。

2008~2012年に鳥島から小笠原諸島の聟島(むこじま)に70羽のアホウドリを運び、

そこから69羽が巣立ち、その1割が聟島に戻ってきました。

2012年には旧コロニーでは96羽、新コロニーでは83羽の巣立ちが確認されました。

聟島(小笠原諸島)

当初は成鳥62頭しかいなかったのが旧コロニーだけで総個体数は約3220羽まで回復しました。

現在も予断を許さない状況ですが、

現在の環境が維持されればアホウドリの生息数復活はほぼ確定的です。

ほとんどアホウドリの復活についての話でしたが、

環境を守る者にとって絶滅危惧種という存在は決して無視してはいけない存在です。

アホウドリ以外にも私たち人間によって生息場所を奪われ、命を奪われたりして、

絶滅の危機に瀕している動物たちは沢山います。

生物の絶滅についてはまた別の機会に詳しくお話しようと思いますが、

これ以上の絶滅を防ぐ為、私たち人間が生物たちを自覚を持って守っていかなければなりません。

ここでの話をきっかけにして絶滅危惧種の生物たちの話に興味を持って頂ければ幸いです。

※コロニー:同一種の生物が形成する集団。繁殖の為の群れ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

参考文献

http://eikojuku.seesaa.net/category/9964908-6.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%AA

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%9F%E5%B3%B6

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B3%B6_(%E5%85%AB%E4%B8%88%E6%94%AF%E5%BA%81)

http://www.yamashina.or.jp/hp/yomimono/albatross/ahou_mokuji.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%83%BC

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/ahoudori/Photo/photo2006/84.html

またまた更新が3日ほど止まってしまいました。

申し訳ございません。

いいともが終ったり、消費税が上がったり、

少々虚無感に襲われる今日この頃でございます。

さて今回紹介する生物はこちらです。

写真ではピンとこないかもしれませんが、

名前は皆さん誰もが知っていると思います。

その名は「アホウドリ」。

皆さんのイメージと全然違うと思います。

全然「アホ」じゃないやん‼ って(笑)

北太平洋に生息し、夏季はベーリング海、アリューシャン湾周辺に暮らし、

冬季になると繁殖のため日本近海まで南下してきて伊豆諸島の鳥島などに暮らしています。

鳥島(伊豆諸島)

全長は84~100cmと鳥類は大型の部類に入り、

特に上記の写真でも分かる様に翼開長が190~240cmと、鳥類の中では最大級の大きさです。

英語ではalbatrus(アルバトロス)と言われており、ゴルフでもこの名前は使われています。

なぜ日本ではアホウドリと呼ばれるのか?

一説には空では大きな翼を広げ豪快な滑空がカッコいいですが、

陸上ではのろまで、後ろに回ればすぐ捕獲できることから付けられたそうです。

しかし比較的捕獲し易いということから、

アホウドリたちに悲劇が起きました。

乱獲されたアホウドリ

明治~昭和初めにかけて、アホウドリの乱獲で毎年数十~数百羽が捕獲され、

その結果、僅か50年間で一時、絶滅したと思われました。

その後、鳥島で再発見されたものの、

成鳥の数は僅か62羽しかいなかったそうです。

また乱獲と共に火山噴火という自然災 害も重なり、アホウドリたちの生息地である鳥島までもが壊滅的な被害を受け、

アホウドリたちが巣を作るのに必要な草もないという酷い状況でした。

そこからアホウドリの数を一刻も早く増加させる為、様々な政策が行われました。

まず、1981~1982年にかけて生息地の植生を回復させる為、

環境庁(現環境省)と東京都が共同で島内のススキをコロニー(※)に移植させました。

そのことで卵~巣立ちまでの生存率が移植前に比べ増加(44%⇒67%)し、

巣立った雛数も増加(20羽⇒51羽)させることに成功しました。

ススキを植えたことで急斜面、火山灰が剥きだしであるが故、巣が弱くなってしまう事を防ぎ、

巣が壊れるリスクが低くなったことが要因と言えます。

また、ススキがあることで他のアホウドリたちが見えなくなり縄張り意識が弱まり、そのことで子育てに集中できたのも要因の1つだと考えられます。

しかし、再び悲劇が起きてしまったのです。

それは1987年の秋、

火山噴火によって島に積もった火山灰が雨などによって水分を含み、

自分の重みによって地滑りを起こし、土石流となって海岸まで流れ下ったのです。

その後も雨の度に小さな泥流が起き、コロニーに流れ込んだのです。

その結果、

卵は流され、雛が土砂に埋まる事故が頻発してしまったのです。

このことでススキの植えたコロニーの不安定さが露呈され、それと共に繁殖率は伸びなくなってしまいました。

砂防工事や芝の植栽など、あらゆることを試みて地道な努力を続けたものの、

好転はせず、結局環境は不安定のままでした。

鳥島のコロニーだけではアホウドリの危機的状況は変わらないと悟った研究者たちは、

新コロニーを設立する方法を考えました。

しかし、アホウドリは産まれた場所で繁殖を行うのが一般的で新しい場所に移動させ繁殖させることは至難の技でした。

そこで、1992年、アホウドリ研究者である長谷川博氏率いる研究チームがある斬新な方法を開始しました。

それは「デコイ作戦」です。

デコイ

デコイとはアホウドリのマネキンのことです。

デコイを沢山設置し、アホウドリの鳴声の音声を流すことであたかもアホウドリの集団繁殖地がある様にし、

アホウドリを呼び寄せようというものです。

この作戦は繁殖開始前の若鳥をターゲットにしました。

若鳥は4~5歳で初めて鳥島に戻ってくると1~2シーズンは繁殖場所探し、相手探しを行います。

そして良い場所と相手が見つかると翌シーズンからその場所で繁殖するのです。

アホウドリは集団で繁殖する習性があるので、こういった個体がデコイの周りに複数着地することによって、

新たなコロニーができてそこで繁殖を始めると予想できるのです。

1992年からこの作戦を開始し1995年には様々なポーズのデコイを作成したり、

求愛の鳴声を録音したものをデコイ内に入れるなどの工夫も施しました。

繁殖はなかったものの徐々に求愛する若鳥夫妻が増加していき、

そして1997年、

デコイ作戦を開始してから5年目にして繁殖及び巣立ちが初めて成功したのです‼

その後そこには新コロニーが設立され、そこから急激に生息数が回復していきました。

アホウドリは現在も環境省で絶滅危惧種Ⅱ類に、文化庁からは特別天然記念物に指定されています。

2008~2012年に鳥島から小笠原諸島の聟島(むこじま)に70羽のアホウドリを運び、

そこから69羽が巣立ち、その1割が聟島に戻ってきました。

2012年には旧コロニーでは96羽、新コロニーでは83羽の巣立ちが確認されました。

聟島(小笠原諸島)

当初は成鳥62頭しかいなかったのが旧コロニーだけで総個体数は約3220羽まで回復しました。

現在も予断を許さない状況ですが、

現在の環境が維持されればアホウドリの生息数復活はほぼ確定的です。

ほとんどアホウドリの復活についての話でしたが、

環境を守る者にとって絶滅危惧種という存在は決して無視してはいけない存在です。

アホウドリ以外にも私たち人間によって生息場所を奪われ、命を奪われたりして、

絶滅の危機に瀕している動物たちは沢山います。

生物の絶滅についてはまた別の機会に詳しくお話しようと思いますが、

これ以上の絶滅を防ぐ為、私たち人間が生物たちを自覚を持って守っていかなければなりません。

ここでの話をきっかけにして絶滅危惧種の生物たちの話に興味を持って頂ければ幸いです。

※コロニー:同一種の生物が形成する集団。繁殖の為の群れ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

参考文献

http://eikojuku.seesaa.net/category/9964908-6.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9B%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%AA

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%9F%E5%B3%B6

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E5%B3%B6_(%E5%85%AB%E4%B8%88%E6%94%AF%E5%BA%81)

http://www.yamashina.or.jp/hp/yomimono/albatross/ahou_mokuji.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%83%BC

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/ahoudori/Photo/photo2006/84.html

コメント